《香��港海洋傳說(屯門、大埔篇)》聚焦於屯門及大埔的海岸地區,尋找與海洋有關的群落傳說;以聲音、形體表演及流動的舞台設計,打造富詩意的劇場,與社區及在地歷史對話。此計劃由以太舞踏劇場策劃及製作,兩位主創人謝嘉豪和梁海頤透過他們的在地居住經驗,以及對亞洲的海洋傳說的研究為起點,構想出一段獨特的藝術與劇場的旅程,為觀眾帶來奇妙的民間故事,重新想像在地的海洋文化。

計劃內容包括社區巡演、身體及聲音工作坊、展覽及講座分享等,以互動形式將香港海岸傳說活現在社區之中。

今個秋天,讓我們跟著藝術團隊聲音與舞步,細聽埋藏在香港已久的海洋傳說。

屯門

屯門,位處香港西部,正對珠江出海口,遙望伶仃洋、九洲洋等海域。如此重要的地理位置正是其地名的淵源:屯兵之門。早自唐代,朝廷已派兵駐防屯門,除扼守華南海域外,亦保護沿海鹽場。因此,屯門也是最早見載於古籍的香港地名,甚至比「香港」一名的出現更早於數百年。唐代兩位著名詩人韓愈、劉禹錫曾分別賦詩形容屯門景色,二人不約而同地提到海洋:「屯門雲雖高,亦映波濤沒」、「屯門積日無回飆,滄波不歸成踏潮」,可見屯門與海洋的關係密切。

大埔

地處香港東部。傳說古時此地叢林茂密,野獸成群出沒。人們必須大步迅疾穿越此地,才能保命,免受野獸傷害,所以此地古稱大步。然而,近代國學大師饒宗頤經過嚴謹考證後,發現步字與埔、埗相通,有津口、碼頭的意思。因此,大步一名暗示了此地與海��洋的連結。大埔內海吐露港,古稱媚珠池,是唐末以至明初重要的珍珠產地。後來珠蚌採盡,取而代之的是瓷器生產。全盛時期,大埔碗窰生產的瓷器不但聞名華南,甚至出口至南洋,風靡一時。後來,即使陶瓷式微,大埔依然藉著舊墟、太和墟兩大市集的繁榮,繼續維持其在新界東部的重要地位。

角色介紹

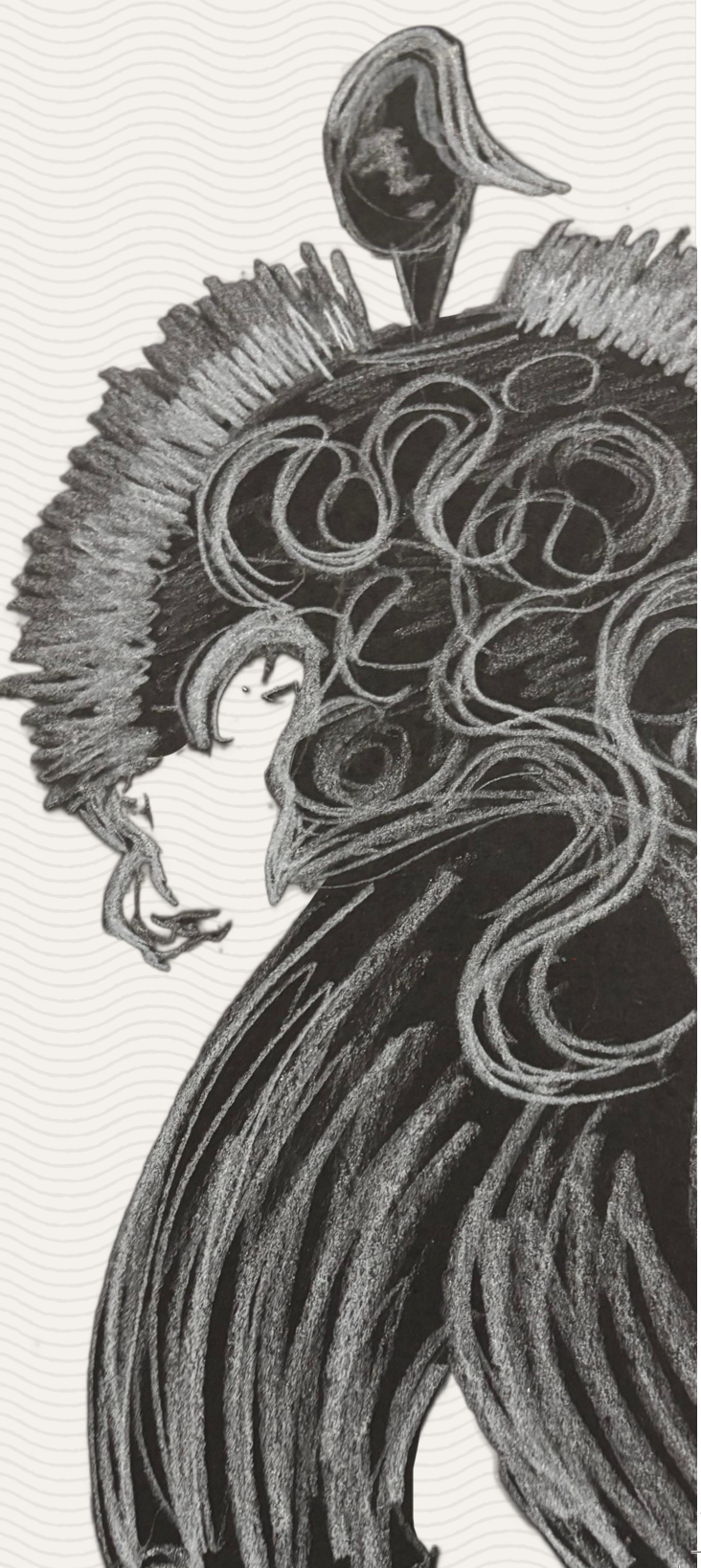

紅火火的巨獸,奔跑於歷史的塵土裡。赤色的怒火是這隻巨獸唯一的記憶;拔根而逐,顛沛流離,身不由己的流徙。為了生存,它卻不能退縮。它帶著鄉愁和傷痛,堅韌地穿行在迷茫的未知之中,誓要在死前頂開那個悲劇的宿命。

赤犇

她是一位充滿智慧的老者,象徵著海洋的沉默與無聲的歷史。她話語不多,但每一句都如同珍珠般珍貴,承載著無數苦難的憶記,以及目睹海洋生態惡化的傷痛。牡蠣曲折多變的形態象徵著海與岸的變遷。她承載著沉重的歷史,她是海裡靈魂的寄託,極力用自身的雙殼刻畫歷史,教人記得那些受壓迫的犧牲者。

牡蠣

䖳幽是一位性情幽默的海洋精靈,擁有變幻無窮的變形能力。它在海底自由遊弋,透明而暢快。然而,沒有人記得這隻精靈的前世,也沒人敢提起它的採珠經歷。那幽深而恐懼的窒息感,仍然纏繞著身體。它是過去勞動的犧牲者,亡魂化作透明的怨念,在人們不留神時,刺痛一下神經。

䖳幽

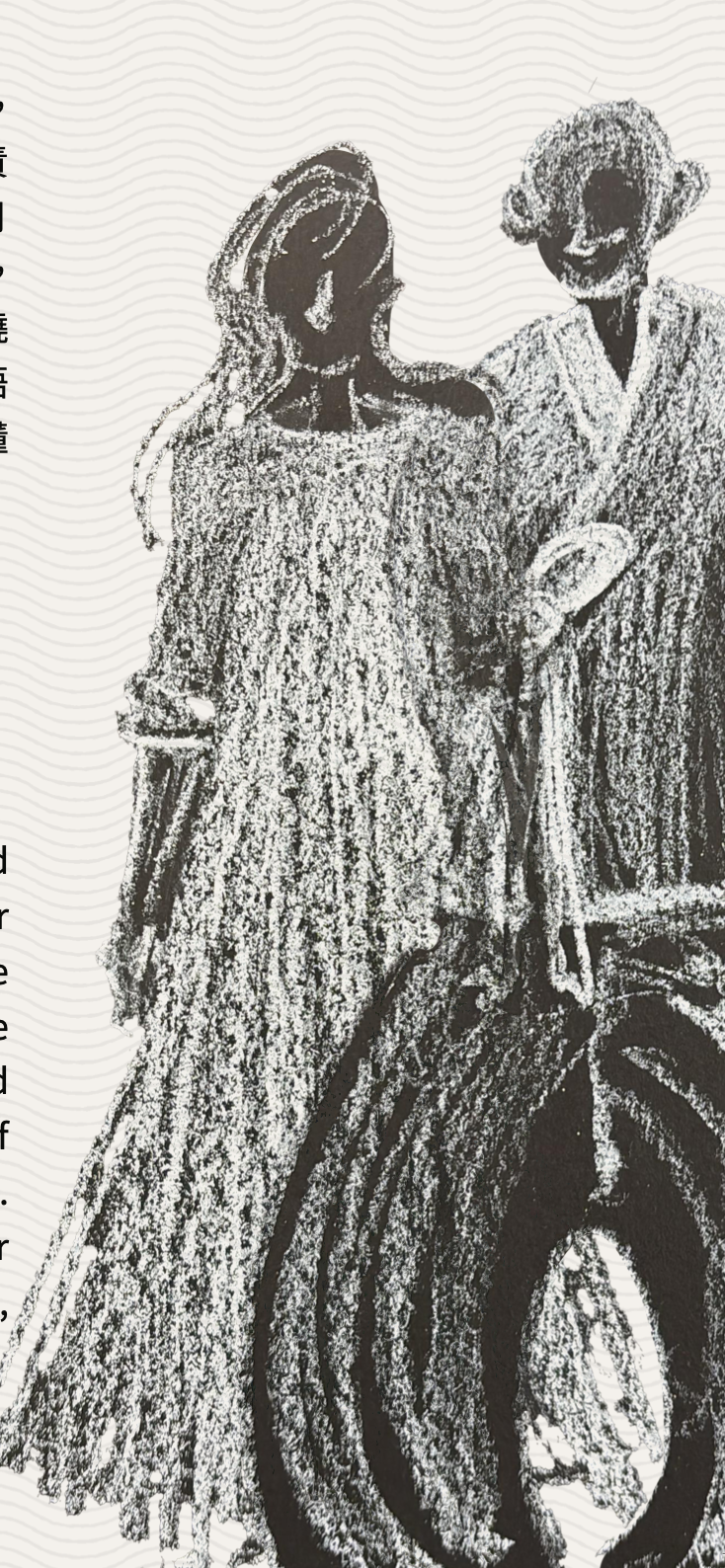

兩位來自海洋深處的擺渡人,擁有自遠古時代相傳下來的知識,肩負著在岸與海之間穿梭的任務。他們擺動小舟到不同的地方,向人們分享關於海岸和鹽地的故事和神話,讓人們重新認識這片土地的歷史。擺渡人也是通靈者,他們召喚隱埋在岸與海中的憶記,化身成異世界的幽靈,述說被遺忘的故事。

擺渡人

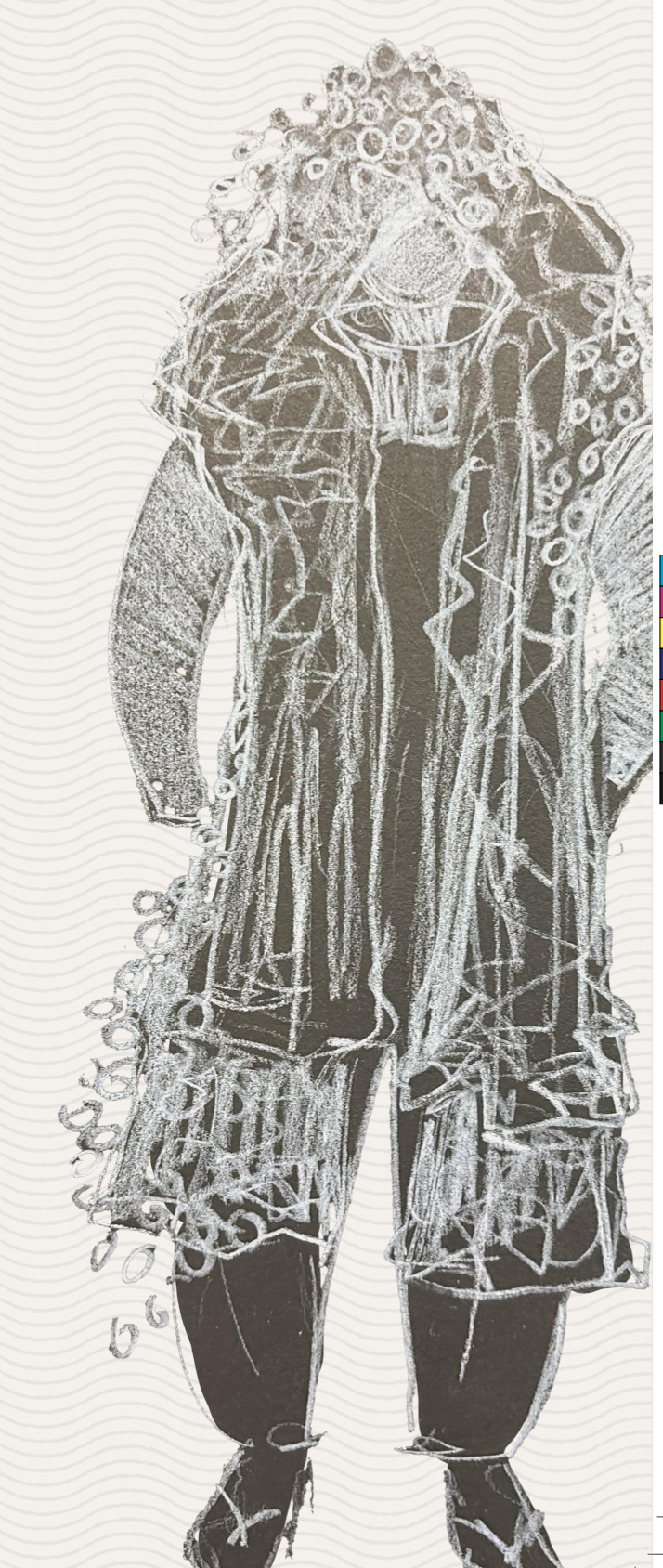

兩位神秘的祭師,從迷霧中出現,他們分別代表了「日與月」,負責連結人間與冥界的橋樑;日、月兩位祭師熟知海洋與陸地的傳說,他們參與過所有世代的祭祀,通曉海神用的語言。他們把祭祀的用語化成音樂 ,是為了讓人類也聽得懂與神明溝通的話語。

日月祭師

鹽田

現代人看來平平無奇的食鹽,在古代則是珍貴物資,其生產多寡足以影響社會安寧。所以各大文明古國均有過政府專賣鹽業的現象,確保食鹽供應無虞,價格穩定。鹽亦一直左右香港歷史發展。如東九龍一帶是宋元年間的官富場,至明代更位列為新安縣(大約是今日香港和深圳一帶)四大鹽場之一。屯門亦曾是產鹽重地,如一九四五年便有英文文獻提及香港僅餘的三大鹽田:大澳、沙頭角和青山下的屯門。

產鹽所需條件極為簡單:陽光和海水。表面看來,只要陽光將海水曝曬蒸發,便能得到海鹽,實則過程絕不容易。鹽工須先將海水引入鹽田中的蓄水池,進行初步蒸發,以取得鹽分較高的鹵水。再將鹵水引注入結晶池,曝曬一至兩週,待其完全蒸發,海鹽方告製成。鹽工一大重要工序,是將細沙鋪放在鹽田底部,再仔細爬平,如此才能確保鹵水受到均勻日照,提昇結晶的品質,產出潔白美觀的鹽粒。

日光熾烈,鹽工汗流浹背。在爬梳、行走、搬運的過程中,其汗水復濺滴在鹽田之中,與海水融化為一,每顆海鹽背後皆包涵了鹽工勞動的故事和身體歷程。此正是對團隊創作的重大啟發。

演出故事靈感

遷界

1644年滿清入關後,明末以鄭成功家族為首的勢力依然盤踞沿海一帶,矢志反清復明。為防沿岸居民接濟、響應明鄭,清廷實行遷界令:由山東至廣東的沿海居民,必須內遷三十華里(約十五公里)。此禁令對香港歷史影響深遠,居民辛苦耕耘的良田莊園化為荒地,曾經繁華的市集淹沒於野草密林,一切彷彿重回蠻荒。

遷界令的歷史是一段關於離散與團聚的敘事,啟發了團隊的創作。

大埔採珠

今天,她名為吐露港。曾經,她名為大步海。再古遠的時候,她有過更精緻的名字:媚珠池,因為她的海床曾是珍珠寶藏。

五代十國之時,南漢朝廷聞知大步海盛產珍珠,遂在當地設置媚川都,並屯駐兵馬,監督當地居民採珠,確保所產數目充足。採珠過程極為危險,採珠人須以石頭纏綁身體,增加重量,再潛入水底,探尋含珠的珍蚌。因此,很多採珠人會因體力不支而在海中溺斃。當時南漢王室奢侈成風,甚至連宮室內部亦飾以珠寶,貴族嗜珠若渴,用度極大。在朝廷壓力下,無數肉軀沉入海底,以尋挖出色澤溫潤的珍珠。宋人甚至有「幽魂水底猶相泣」的詩句,道出百姓採珠��之苦況。

當年珍寶或已成為博物館的藏物,在玻璃櫥內繼續煥發其朗潤光澤,供駐足於前的觀者憑弔其奢華。但採珠百姓呢?名字無載於史籍且喪命於海底,他們如同未曾存在過一般。團隊正希望以形體和音樂記念這些歷史的失語者。

屯門: 杯渡

一位異域僧人在屯門歷史留下重要身影,即杯渡禪師。據一些古籍所載,其為天竺國人,禪境深遠,法力高強,常以木杯為舟橫渡江河,故世人稱之為杯渡禪師。相傳他最後結廬於屯門青山,是將佛教傳入香港的第一人,其修築的茅房成為本港名剎青山禪院。杯渡禪師初見青山陡峭嶙峋的輪廓時,心中是否憶起天竺家鄉的靈鷲峰 一 佛陀說法之地?

屯門: 老鼠洲鬼故

老鼠洲本是青山灣的無人小島。自七十年代起,政府發展屯門新市鎮,填海造地,老鼠洲便由荒島變為市鎮中的一隅之地。傳說此島曾是附近漁民埋葬早夭嬰兒的地方,所以發展之初,勘察人員常在此地掘出骸骨,連當時報章亦有刊載相關新聞,甚至傳出一些靈異傳聞。時至今日,老鼠洲已是兒童遊樂場,偌大的帆船結構無聲屹立其中,彷彿提示人們其往昔故事。

大埔: 鄧師孟

明清年間,海盜橫行無忌,華南一帶尤為嚴重,地處珠江要衝的香港水域自不能置身事外。翻閱古代地志,人們能發現很多與海盜相關的香港故事,如大埔孝子鄧師孟。傳說明代隆慶年間,海盜襲擊大步(大埔古稱),劫掠人質,向家屬要索贖金。龍躍頭人鄧師孟之父不幸被海盜劫走,鄧師孟隻身登船,向海盜請求以身代父。其父得以脫身下船後,鄧師孟隨即跳海自盡,以身殉孝。其後,鄧氏族人決定在大埔舊墟一帶建孝子祠以紀念鄧師孟的孝行。孝子祠今已無存,有民間人士認為其原址應當位於大埔舊墟天后宮附近。而鄧師孟木主則被供奉於松嶺鄧公祠內��,繼續受人香火。

《鹽屯埔珠—關於香港岸與海的詩意》社區互動劇場

在吐露港兩岸,燈火通明,屯門鬧市一片繁榮,但你又可知道,這裡曾經是珍珠和鹽的產地?

昔日,大埔海域是華南採珠重地,屯門一帶製鹽業蓬勃,而且兩種產物曾是上朝貢品!

雖然產物如此矜貴,但價值背後卻埋藏了採製者的勞動與犧牲。

由以太舞踏劇場製作的社區互動劇場《鹽屯埔珠—關於香港岸與海的詩意》,以大埔和屯門的海洋往事為靈感,創作團隊在神話、史實、都市傳說和民間奇譚之中採擷素材,並以音樂和劇場 為媒介,在昔日傳奇和當代社區生活之間勾畫微妙連結,以聲音和形體演繹一闕有關勞動者和生態的詩歌。

讓我們以想象力為舟筏,穿越時空隔閡——重新探索深埋於鋼筋水泥下的鹽珠傳說。

📆2025.10.25 (Sat) | 16:00

📍屯門文娛廣場

💬分享會主題|日常中的香港海洋傳說

📆2025.10.26 (Sun) | 12:00

📍大埔中央廣場

💬分享會主題|細聽大埔

📆2025.10.26 (Sun) | 16:00

📍太和廣場 (露天平台)

💬分享會主題|香港海洋傳說與我們

📆2025.11.1 (Sat) | 12:00

📍屯門仁愛廣場

💬分享會主題|構作香港海洋傳說

📆2025.11.1 (Sat) | 16:00

📍友愛廣場

💬分享會主題|屯門海洋與都市傳說

📆2025.11.9 (Sun) | 16:00

📍三聖邨舞台

💬分享會主題|從服裝設計想像香港海洋傳說

📆2025.11.15 (Sat) | 16:00

📍大埔海濱公園露天劇場

💬分享會主題|從「我們的海」到大埔海

📆2025.11.22 (Sat) | 12:00

📍大埔藝術中心戶外活動空間

💬分享會主題|創作團隊分享

photo credit: Maximilian Cheng